EAUX RÉCUPÉRÉES -GÉNIE SANITAIRE-

QU’EST-CE QUE L’EAU RÉGÉNÉRÉE ?

Il s’agit d’eaux usées issues d’une activité (station d’épuration, cycle d’irrigation, cycle de nettoyage, culture hydroponique ou eau brute), qui subissent un traitement complémentaire et peuvent être utilisées ou réincorporées dans le cycle pour l’irrigation agricole (y compris en agriculture biologique), industrielle ou privée, ainsi que pour l’irrigation des terrains de sport.

Les avantages de l’eau régénérée

L’eau régénérée est une solution durable et innovante pour l’irrigation agricole. Elle offre de nombreux avantages, à la fois économiques et environnementaux.

Une ressource indépendante et durable

L’intégralité du volume d’eau régénérée utilisé ne provient ni du circuit d’irrigation traditionnel, ni du réseau d’eau potable. Cette « nouvelle » eau, issue de la régénération, permet donc de réduire la pression sur les ressources hydriques existantes et d’augmenter la disponibilité globale en eau.

On peut comparer ce principe à l’autoconsommation photovoltaïque : comme l’énergie solaire produite par vos propres panneaux, l’eau régénérée est une ressource autoproduite, qui ne dépend pas des infrastructures ou des fournisseurs externes. Vous gagnez ainsi en autonomie et en résilience.

Une ressource renouvelable

L’eau peut être régénérée plusieurs fois, même si une petite partie se perd à chaque cycle. Cette capacité de renouvellement en fait une solution pérenne, qui contribue à la stabilité de votre exploitation à long terme.

Une sécurité face aux aléas climatiques et réglementaires

En période de pénurie d’eau d’irrigation, de faibles précipitations ou de restrictions imposées par la communauté des irrigants, l’eau régénérée assure la continuité du cycle des cultures. Elle constitue donc une véritable assurance face aux incertitudes climatiques et aux contraintes réglementaires.

Chez HÍDRIC ONLINE, SLU, nous pouvons offrir une assistance en ingénierie et en installation concernant : =>

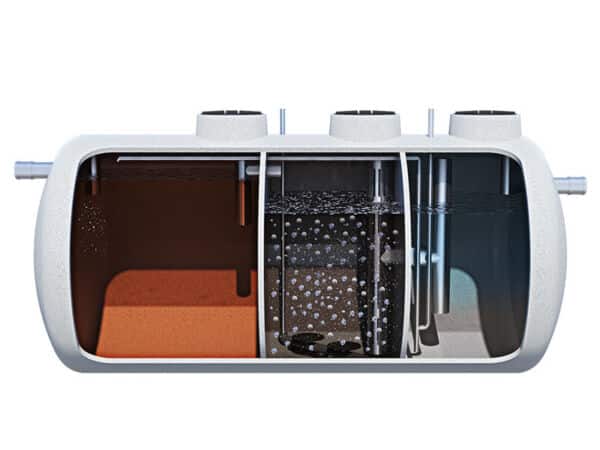

Zones humides artificielles

Une solution naturelle pour le traitement des eaux

Les zones humides artificielles sont des zones conçues pour rester inondées en permanence et où poussent des plantes aquatiques comme le roseau (Phragmites australis). Cet environnement génère une grande diversité de microhabitats souterrains, avec des teneurs en oxygène et des conditions redox variées, favorisant la présence d’une riche communauté de micro-organismes : bactéries, algues, champignons, actinomycètes et protozoaires.

Ces micro-organismes sont responsables de la dégradation des matières organiques et inorganiques présentes dans l’eau, faisant des zones humides artificielles un outil efficace et durable pour le traitement des eaux usées, des boues et des effluents industriels. Elles constituent une alternative de plus en plus utilisée, économique, robuste et économe en énergie, aux systèmes conventionnels tels que les boues activées. De plus, elles offrent un impact environnemental réduit et s’intègrent facilement aux milieux naturels ou agricoles.

Plusieurs options sont possibles :

- À écoulement horizontal enterré

- À écoulement vertical enterré

- À écoulement sur une lame d’eau (typique des piscines naturalisées). Ne convient pas à la filtration car cela favorise la présence de moustiques.

- Traitement des eaux usées brutes

- À écoulement vertical aéré artificiellement

UN EXEMPLE DE RÉUTILISATION DE L’EAU :

L’UE autorise l’utilisation des eaux usées urbaines traitées pour l’agriculture.

De fait, depuis 2020, l’Union européenne autorise déjà l’utilisation des eaux usées urbaines à des fins agricoles, une initiative qui s’inscrit dans le cadre des nouvelles mesures d’adaptation au risque de pénurie d’eau. La réutilisation des eaux usées à des fins agricoles « améliorera la disponibilité de l’eau et favorisera son utilisation efficace », conformément aux principes de l’économie circulaire. « Et garantir une disponibilité suffisante en eau pour l’irrigation des champs, notamment en période de canicule et de sécheresse sévère, peut contribuer à prévenir les pénuries de récoltes et les pénuries alimentaires.»

Lors du traitement des eaux usées urbaines pour leur aptitude à l’irrigation, un biodigesteur tubulaire peut être utilisé pour produire du méthane. Ce méthane peut être incorporé en autoconsommation dans le processus énergétique de la station d’épuration.

Si vous avez besoin d’eau pour l’irrigation et que vous disposez d’une station d’épuration à proximité, il peut être intéressant de demander une concession et d’obtenir du méthane lors du processus d’épuration (en option). N’hésitez pas à me contacter pour savoir comment je peux vous aider.

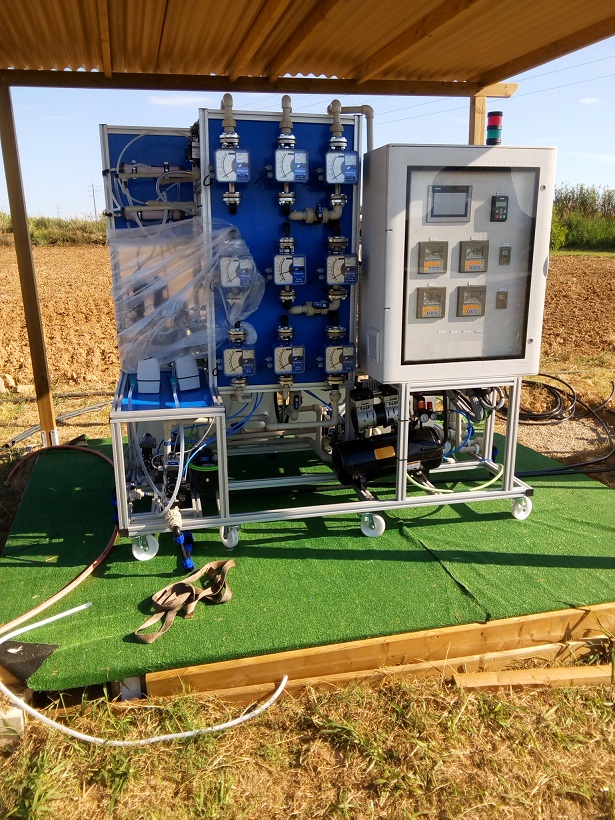

CONVERSION DES EAUX USÉES EN EAUX APPROPRIÉES À L’IRRIGATION

Pour réutiliser les effluents d’une fosse septique équipée d’un filtre biologique afin d’irriguer un potager avec des garanties sanitaires, il est nécessaire d’appliquer une série de procédés physiques et, idéalement, une désinfection. Bien que le filtre biologique effectue déjà une purification initiale, l’eau régénérée peut encore contenir des agents pathogènes, des matières en suspension ou des nutriments en excès.

Schéma de base du traitement physique et sanitaire après une fosse septique:

1. Filtration primaire ou de finition (physique)

Objectif : Éliminer les matières en suspension et les matières organiques résiduelles.

Types courants :

- Filtre à sable ou filtre multimédia : filtre à travers des couches de sable, de gravier ou de charbon actif.

- Filtre à disque ou à mailles : utile pour les systèmes d’irrigation goutte à goutte (empêche le colmatage).

- Décanteur secondaire (facultatif) : améliore la séparation des boues restantes.

2. Filtration fine ou microfiltration

Objectif : Capturer les particules plus fines (50 à 5 microns) et réduire la charge bactérienne.

Types courants :

- Cartouches filtrantes (micromètres 20 à 5 µm).

- Ultrafiltration (UF) (pour une qualité supérieure) : retient les virus et les bactéries sans produits chimiques.

3. Désinfection (pour garantir la sécurité sanitaire)

Bien qu’il ne s’agisse pas d’un procédé strictement physique, il est essentiel :

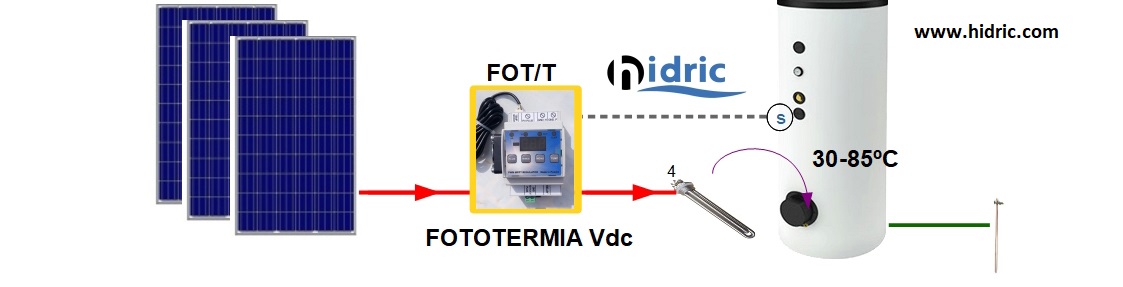

- Traitement thermique (pasteurisation avec photothermie) : Procédé très efficace pour éliminer toute présence de virus, de bactéries ou de nématodes.

- Rayons ultraviolets (UV) : Inactive les bactéries, les virus et les protozoaires sans ajout de produits chimiques.

- Chloration (hypochlorite de sodium) : Application facile, mais les doses et les temps de contact doivent être contrôlés.

- Ozone ou autres systèmes avancés (plus coûteux mais efficaces).

En option : Filtration au charbon actif.

Objectif : Éliminer les odeurs, les traces de composés organiques volatils ou les désinfectants résiduels.

TRAITEMENTS DE DÉSINFECTION DE L’EAU

a) L’électrolyse saline.

Est une technique courante pour nettoyer et désinfecter l’eau, notamment dans les piscines et certaines installations d’eau potable.

Principe général

L’électrolyse saline utilise le sel dissous (NaCl) présent dans l’eau et un courant électrique pour produire des agents désinfectants, principalement le chlore actif.

Quand on fait passer un courant électrique continu entre deux électrodes plongées dans une eau salée, on provoque des réactions d’oxydo-réduction :

-

À l’anode (+), du chlore gazeux (Cl₂) est produit à partir des ions chlorure.

-

À la cathode (–), on obtient de la soude (OH⁻) et de l’hydrogène (H₂).

Le chlore dissous forme ensuite de l’acide hypochloreux (HOCl), un désinfectant très efficace contre bactéries, virus et algues.

Éléments nécessaires

Pour réaliser l’électrolyse saline, il faut essentiellement :

-

Une source d’électricité continue (redresseur).

-

Une cellule d’électrolyse, contenant :

-

une anode (souvent en titane avec revêtement catalytique) ;

-

une cathode.

-

-

De l’eau contenant du sel (environ 3–6 g/L pour les piscines ; la concentration influence l’efficacité).

-

Un système de circulation de l’eau pour amener l’eau salée dans la cellule et la renvoyer désinfectée.

Avantages

-

Production de désinfectant sur place, sans stockage de produits chimiques dangereux.

-

Fonctionnement continu et automatisable.

-

Réduction des odeurs de chlore liées aux chloramines.

b) Désinfection thermique

Les microorganismes ont des températures d’inactivation assez bien connues :

-

Bactéries courantes : 60 °C pendant 30 minutes les élimine.

-

Virus : également détruits > 60 °C.

-

Œufs d’helminthes/nématodes : plus résistants, nécessitent des températures > 70–80 °C pendant quelques minutes.

Selon l’OMS, pour assurer l’inactivation complète des helminthes et des microorganismes fécaux :

-

≥ 70 °C pendant au moins 1 minute

ou -

≥ 80 °C pendant quelques secondes

Par conséquent, il est recommandé de chauffer à ≥ 75 °C et de maintenir l’eau pendant au moins 1 minute de temps de résidence, ce qui garantit une désinfection efficace, même contre les helminthes.

c) Désinfection UV

Les systèmes UV sont largement utilisés pour l’eau réutilisée, car :

-

Ils n’ajoutent pas de résidus chimiques.

-

Ils détruisent bactéries, virus, et dans une certaine mesure les helminthes.

Mais : les œufs d’helminthes sont très résistants aux UV. Les UV suffisent pour l’irrigation des espaces verts ou des pelouses, mais ne sont pas recommandés s’il existe un risque d’helminthes ou si la culture est destinée à l’alimentation.

C’est pourquoi, en présence d’helminthes et pour garantir la sécurité sanitaire, le chauffage est plus fiable que les UV.

Cas des produits frais de IVe gamme (mesclun)

Dans le cas des produits alimentaires frais de IVe gamme, il s’agit d’une application alimentaire à haut risque sanitaire : la désinfection doit être absolue, et il est obligatoire de respecter la réglementation sanitaire pour l’eau de lavage et d’irrigation des cultures destinées à la IVe gamme.

Cela souligne la nécessité d’éliminer complètement bactéries, virus et aussi helminthes (nématodes), car ils peuvent contaminer directement le produit.

Exemple de calcul avec désinfection thermique

Calcul de l’énergie pour chauffer de l’eau à 80 °C

Données :

-

Débit : 30 L/h = 0,03 m³/h = 0,03·1000 = 30 kg/h

-

Débit par seconde : 30/3600 = 0,00833 kg/s

-

Température d’entrée : supposons 20 °C

-

Température finale : 80 °C

-

Élévation : ∆T = 60 K

-

Chaleur spécifique de l’eau : c = 4,18 kJ/kg·K

Puissance thermique instantanée nécessaire :

Donc, il faut environ 2,1 kW thermiques continus pour chauffer 30 L/h de 20 °C à 80 °C en continu.

Résidence de l’eau à 80 °C pendant 2 minutes

Il est nécessaire que l’eau reste à 80 °C pendant 2 minutes.

En 2 minutes, il circule :

Il faut garantir que ce litre reste à 80 °C pendant 2 minutes (temps de résidence).

Solution :

Prévoir une petite chambre de rétention d’au moins 10–15 litres à 80 °C.

CHAUFFAGE ET PURIFICATION DE L’EAU PAR PHOTOVOLTAÏQUE : PHOTOTHERMIE

Schéma de conception du système de traitement d’eau pour IVe gamme

Composants du système (dans l’ordre du flux) :

-

Réservoir d’eau brute

-

Préfiltre mécanique 50–120 µm

-

Pompe d’impulsion

-

Réservoir accumulateur isolé de 50 L avec 2 résistances de 2120 W et thermostat (FOT-T 3000)

-

Chambre de rétention de 20–25 L pour garantir 2 minutes à 80 °C

-

Filtre à charbon actif pour éliminer le chlore résiduel

-

Sortie vers le circuit d’irrigation, le début du circuit ou le réservoir initial

Options pour améliorer le système

-

Automatisation : avec électrovannes et programmateur pour gérer le remplissage, la rétention et la vidange.

-

Capteurs de chlore pour surveiller sa présence après le filtre.

-

Doseur de désinfectant complémentaire (en tant que sécurité supplémentaire).

L’osmose sert-elle à la régénération d’eau avec charge organique (fécale, virus et nématodes) ?

L’osmose inverse (OI) est une technologie très puissante pour purifier l’eau… mais elle n’est pas conçue comme seul traitement pour des eaux à forte charge fécale ou en pathogènes.

Que fait bien l’osmose inverse ?

-

Réduit pratiquement tous les sels dissous (désalinisation)

-

Élimine pratiquement 99 % des métaux lourds, nitrates, pesticides

-

Filtre jusqu’à des niveaux de virus et bactéries, car la membrane a des pores d’environ 0,0001 µm (beaucoup plus petits que les bactéries et la plupart des virus).

Mais…

-

Une membrane OI se salit très vite si l’eau contient beaucoup de matière organique, de solides en suspension, de graisses ou une forte charge microbiologique.

-

Dans les eaux brutes fécales, le flux chute rapidement à cause du fouling biologique et de la colmatation.

-

Les nématodes adultes sont gros et sont retenus, mais les larves ou œufs très petits peuvent passer si la membrane est endommagée.

-

Les virus peuvent être retenus par OI, mais uniquement si la membrane est en parfait état et sous la pression adéquate.

-

Enfin, cela ne garantit pas l’inactivation biologique : le pathogène reste du côté concentré (rejet), mais du côté perméat, s’il y a des microfuites, il peut passer.

Conclusion

Une osmose inverse seule n’est pas adaptée ni suffisante pour régénérer des eaux usées à forte charge fécale.

Elle peut être utile comme étape finale, mais il faut toujours un prétraitement biologique et une désinfection préalable, pour protéger la membrane et garantir la sécurité sanitaire.

Quel système est le plus fiable et le plus économique pour éliminer les bactéries, les virus ou les nématodes :

1) Traitement thermique à 80-85 °C

2) Osmose inverse

3) Nanofiltration

4) Lumière ultraviolette (UV)

1. Traitement thermique à 80–85 °C

Très fiable :

-

Élimine efficacement toutes les bactéries.

-

Élimine efficacement les virus.

-

Élimine également les œufs et larves d’helminthes (nématodes), qui sont très résistants à d’autres traitements.

Coût :

-

Investissement relativement faible (résistances électriques, accumulateur, rétention).

-

Consommation énergétique continue pour chauffer l’eau, mais contrôlable.

➡ C’est le plus fiable et le seul qui garantit l’inactivation complète de tous les agents pathogènes (bactéries, virus et helminthes).

2. Osmose inverse

Fiable pour :

-

Bactéries (retenues par la membrane).

-

La plupart des virus (retenus si la membrane est en bon état).

-

Helminthes adultes.

Limites :

-

Ne garantit pas une inactivation biologique : les pathogènes sont seulement séparés dans le rejet.

-

Si la membrane est endommagée, microfuites possibles.

-

Très sensible au colmatage en présence d’eau chargée.

Coût :

-

Équipement coûteux, maintenance coûteuse (membranes à remplacer, nettoyage fréquent).

-

Besoin d’un prétraitement.

➡ Bon pour un polissage final d’une eau déjà propre, mais insuffisant seul et pas fiable pour helminthes.

3. Nanofiltration

Fiable pour :

-

Bactéries (retenues).

-

Une partie des virus (moins efficace que l’OI).

-

Helminthes adultes (pas garanti pour les œufs).

Limites :

-

Moins efficace que l’OI pour les virus et pas du tout pour les œufs/larves d’helminthes.

-

Même sensibilité au colmatage et nécessité de prétraitement.

Coût :

-

Moins cher que l’OI, mais même logique : prétraitement obligatoire, membranes fragiles.

➡ Insuffisant seul pour assurer une sécurité sanitaire complète.

4. Lumière ultraviolette (UV)

Fiable pour :

-

Bactéries : oui, les UV sont très efficaces contre les bactéries.

-

Virus : oui, efficace contre la plupart des virus.

-

Helminthes (œufs/larves) : non, ils sont très résistants aux UV et ne sont pas détruits.

Limites :

-

Les UV désactivent les micro-organismes mais ne les retirent pas physiquement de l’eau.

-

Efficacité très dépendante de la turbidité et de la transparence de l’eau : une eau chargée bloque les UV.

-

Ne tue pas ni n’endommage les œufs/larves d’helminthes.

-

Pas de résidu désinfectant : l’effet cesse immédiatement après la lampe.

💰 Coût :

-

Investissement modéré (lampe UV et chambre).

-

Faible consommation électrique.

-

Remplacement régulier des lampes.

➡ Bon pour eau claire et pour désinfection rapide des bactéries et virus, mais insuffisant seul si risque d’helminthes.

Conclusion :

| Critère | Thermique 80–85 °C | Osmose inverse | Nanofiltration | UV |

| Bactéries | ✔️ très efficace | ✔️ | ✔️ | ✔️ |

| Virus | ✔️ très efficace | ✔️ (si membrane) | 🔷 partiel | ✔️ |

| Helminthes (œufs/larves) | ✔️ très efficace | 🔷 incertain | 🔷 faible | ❌ |

| Fiabilité | ⭐⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐ | ⭐⭐ | ⭐⭐ |

| Dépendance à la qualité de l’eau | Faible | Forte | Forte | Très forte |

| Coût d’investissement | ⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐ | ⭐⭐ |

| Coût d’exploitation | ⭐⭐ (énergie) | ⭐⭐⭐ (membranes) | ⭐⭐⭐ | ⭐ |

-

Si l’objectif est d’éliminer toutes les bactéries, virus et helminthes (même les œufs et larves), le traitement thermique à 80–85 °C reste la solution la plus fiable et universelle.

-

Les UV peuvent être utilisés en complément, pour désinfecter une eau déjà propre et claire, mais ils ne suffisent pas à eux seuls si des helminthes sont présents.

-

Pour un système optimal :

👉 Prétraitement mécanique + traitement thermique + éventuellement UV en polissage + charbon actif pour enlever odeurs et chlore.

Hidric Online conçoit votre système thermique de purification d’eau

Chez Hidric Online, nous sommes spécialisés dans la conception de systèmes thermiques de purification d’eau, adaptés à vos besoins et à vos contraintes techniques et sanitaires.

Nos solutions permettent d’obtenir une eau parfaitement désinfectée et sécurisée, potable ou de qualité sanitaire, pour des usages variés :

- Irrigation agricole, même en période de pénurie ou avec des eaux régénérées

- Industrie agroalimentaire et produits de IVe gamme

- Habitations privées ou collectifs

- Exploitations agricoles et élevages

Pourquoi choisir un système thermique ?

Le traitement thermique de l’eau, à 80–85 °C, est le plus fiable pour éliminer tous les pathogènes :

-

Bactéries

-

Virus

-

Helminthes (nématodes, œufs et larves)

Contrairement à d’autres technologies, il garantit une désinfection complète, même en continu, sans dépendre de la qualité initiale de l’eau.

En continu ou en cycle, selon vos besoins

Nous vous aidons à concevoir un système qui correspond à votre usage :

-

En continu, pour des lignes de production ou d’irrigation sans interruption

-

En cycle, pour remplir et traiter des volumes définis à la demande

J‘étudierai vos débits, vos températures souhaitées et vos contraintes énergétiques pour vous proposer une solution sur mesure.

EXEMPLE DE PURIFICATION DE L’EAU AVEC DES PLANTES -SYSTÈME HYDROPONIQUE-

FICHE TECHNIQUE :

– Provenance de l’eau : eaux usées domestiques

- Traitement préliminaire : décantation

- Traitement secondaire : oxygénation

- Traitement thermique : réduction de la matière organique (circuit hydroponique)

- Filtration physique

- Lumière UV

- Réservoir d’accumulation pour l’irrigation des jardins (vergers)